オーツミルクは、ふだんの暮らしに取り入れやすい飲み物です。とはいえ、「アレルギーや副作用は大丈夫かな?」と不安になる気持ちも、とても自然なことですよね。

結論:多くの人は問題なく楽しめます。

ただ、人によっては、小麦(グルテン)と同じ工場で作られたことによる「少しだけ混ざる」心配が気になる場面もあります。この記事では、なるべくその不安がなくなるよう、「確認ポイント」と「上手な飲み方」をまとめました。

- まずは少量から。体に合うかどうか、ゆっくり確かめていきましょう。

- パッケージをサッと確認。原材料や「同じ工場で○○を使っています」といった注意書きが目安になります。

- お腹と相談しながら量を調整。飲み過ぎると、糖質やカロリーの摂りすぎ、またはお腹が張りやすい成分(量で変わります)の影響で、ゆるくなる人もいます。

まずは基本を知って、安心して選べるようにしていきましょう。全体像は オーツミルクの基礎と栄養、 比較は7社比較ランキングも参考にどうぞ。

※本記事は、一般的な情報をわかりやすく整理したものです。診断や治療、個別の可否を示すものではありません。体調に不安がある場合は、医療の専門家にご相談ください。

オーツミルクに副作用はあるのか|乳糖不耐症を持つ方の強い味方

乳糖不耐症の方にこそ試してほしいオーツミルク

牛乳を飲むとお腹の調子が悪くなる…そんな経験、ありませんか?

これは乳糖不耐症という症状で、牛乳に含まれる「乳糖(ラクトース)」を分解する酵素「ラクターゼ」が不足している方に起こりやすいんです。

「日本人って乳糖不耐症が多いって聞くけど、本当?」って思う方もいるかもしれません。実は、乳糖不耐症は、欧米人に比べてアジア人に多いとされています。日本人の成人のうち、70〜90%程度が潜在的な乳糖不耐症を持っているという報告もありますが、これは、日本人が歴史的に乳製品をあまり摂取してこなかった食文化が背景にあるようです。

ただし、多くの場合、少量の摂取では症状が出ず、牛乳なら250〜375ml以上の量を一度に飲んだときに症状が表れるのが一般的です。そのため、自覚がないまま乳糖不耐症である人も少なくありません。

もしあなたが「牛乳を飲むといつもお腹がゴロゴロする…」と感じているなら、オーツミルクはまさに救世主です。乳糖を全く含まないので、お腹の心配なく安心して植物性ミルクを楽しめますよ。

グルテンフリーって本当?オーツミルクとグルテンの関係

「オーツミルクってグルテンフリーなの?」という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

そもそもオーツミルクは、オーツ麦(えん麦・燕麦)を原料として作られた植物性ミルクです。このオーツ麦自体には、小麦に含まれるグルテンは含まれていません。

なので、

- グルテン不耐症(過敏症)の方

- セリアック病の方

- グルテンアレルギーの方

これらの症状をお持ちの方にとって、オーツミルクは「実質上グルテンフリー」と言えます。一旦は安心して飲める飲み物と考えて良いでしょう。

小麦混入の可能性について

ここで少しだけ注意していただきたいのが、「絶対に小麦グルテンが混入していない」とは言い切れない場合があるという点です。

オーツ麦自体にグルテンは含まれませんが、製造過程で小麦などのグルテンを含む穀物と同じ工場で製造されている場合、ごく微量のグルテンが混ざってしまう可能性(これをコンタミネーションと言います)があるんです。

アレルギーをお持ちの方にとっては、この微量の混入でも影響がある場合があります。そのため、商品のパッケージに「本品は卵、乳、小麦を含む商品と共通の設備で製造しています」といった表示がないか、しっかりと確認することをおすすめします。

もしグルテンアレルギーが心配な場合は、「グルテンフリー認証マーク」が付いている商品を選ぶとより安心です。

消費者庁は、プラントベース食品の表示について、アレルギー原因物質の混入を防ぐため、生産ラインの洗浄徹底や、混入の可能性が否定できない場合の注意喚起表示(例:「本品製造工場では〇〇を含む製品を生産しています」)を推奨しています。これは、消費者が誤解しないよう、製品名と別に「オーツ麦を使用したものです」「牛乳や乳飲料ではありません」と明記することも含まれます。

小麦が気になる方へ|「少しだけ混ざる」心配について

えん麦(オーツ)そのものと、小麦のグルテンは別物ですが、同じ場所で作られていると、ごく少量だけ混ざる可能性があります。心配な方は、

- パッケージのアレルゲン表示と注意書きを確認

- はじめは少量からためして、体の反応を見ながら量を決める

- 不安が続くときは、表示をよく読んで自分に合いそうな別商品を検討

大切なのは、無理をしないこと。体調や主治医の方針がある場合は、それを最優先にしましょう。

オーツミルクの「飲み過ぎ」は体に悪影響?

オーツミルクは健康に良い飲み物として知られていますが、どんな食品でも「過ぎたるは及ばざるがごとし」、飲み過ぎると、体に思わぬ負担がかかることもあります。

食物繊維の過剰摂取による影響

オーツミルクには食物繊維が豊富に含まれており、特に水溶性食物繊維のβ-グルカンは、腸内環境を整えたり、血糖値の急上昇を抑えたりする効果が期待できます。

しかし、この食物繊維も摂りすぎると、以下のような症状を引き起こす可能性があります。

食物繊維は消化されにくいため、大量に摂取すると消化器官に負担がかかり、お腹がゆるくなったり、ゴロゴロしたりすることがあります。特に水溶性食物繊維は体内で水分を吸収してゲル状になるため、便を柔らかくし、排便をスムーズにする働きがありますが、過剰になると下痢につながる可能性があります。

不溶性食物繊維の摂取量が多すぎると、水分が不足している場合に便が硬くなり、かえって便秘を悪化させることもあります。オーツミルクには水溶性食物繊維が中心ですが、他の食事で不溶性食物繊維を多く摂っている場合は注意が必要です。

極端な食物繊維の過剰摂取は、亜鉛や鉄などのミネラルの吸収を妨げる可能性も指摘されています。

カロリー・糖質の過剰摂取による影響

オーツミルクは牛乳に比べて低カロリーな傾向がありますが、飲み過ぎれば当然、摂取カロリー全体が増え、体重増加につながる可能性があります。特に市販のオーツミルクの中には、飲みやすくするために砂糖が添加されている商品も多くあります。フレーバー付きのものはさらにカロリーや糖質が高くなる傾向があるため、健康を意識して飲んでいるつもりが、かえって糖質の摂り過ぎになることもあります。

オーツ麦自体は低GI食品であり、血糖値の急上昇を抑える性質がありますが、添加された砂糖の量には注意が必要です。

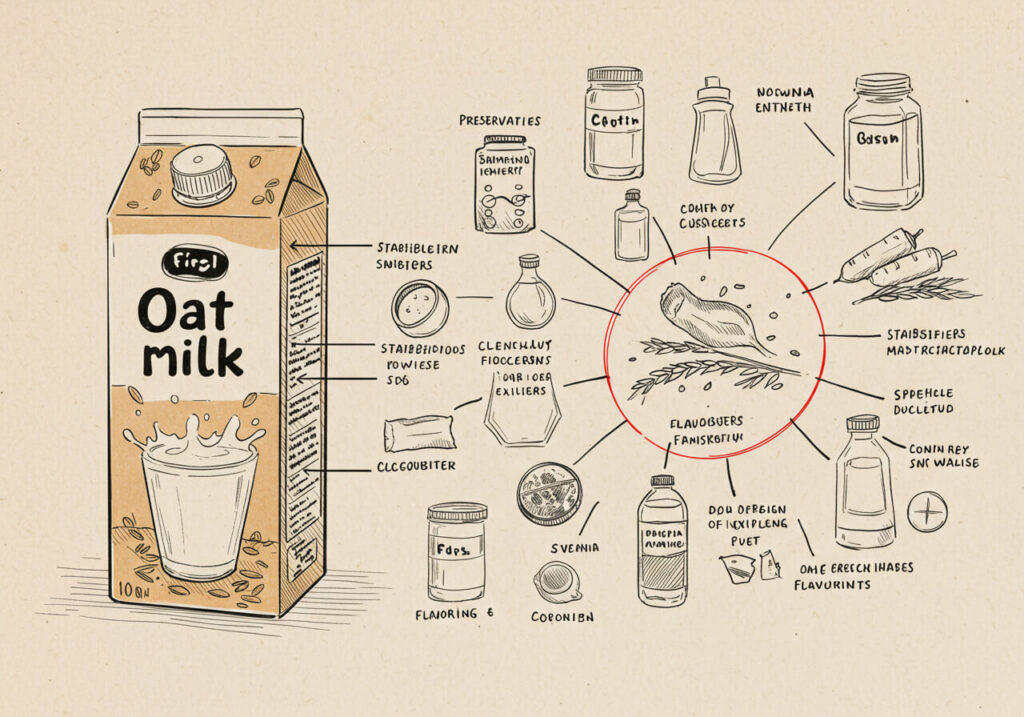

添加物への注意

市販のオーツミルクには、保存料、安定剤、乳化剤、植物油、香料などが含まれている製品もあります。これらのオーツミルクの添加物は、製品の風味や口当たりを良くしたり、分離を防いだりするために使われますが、シンプルな原材料を求める方にとっては気になる点かもしれません。

特に妊娠中の方など、体に入れるものに敏感になる時期は、できるだけ添加物が少ない、オーツ麦と酵素のみで作られた製品を選ぶことが推奨されます。

オーツミルクの適切な摂取量

では、どのくらいの量を飲むのが適切なのでしょうか。

一般的には、1日に250ml〜500mlを目安に、1〜2杯から始めて、ご自身の体調を観察しながら量を調整することが推奨されています。一度に大量に飲むのではなく、朝、昼、晩に分けて飲むなど、間隔をあけることも、お腹の不調を防ぐ有効な方法です。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、18〜64歳の成人女性は1日あたり18g以上、男性は21g以上の食物繊維摂取が推奨されていますが、多くの日本人はこの目標量に達していません。オーツミルクは食物繊維を補給する良い手段となりますが、全体の食事バランスを考慮し、他の食品からもバランス良く食物繊維を摂ることが大切です。

小麦アレルギーの人は要注意|日本にはグルテンフリーの明確な基準は設けられていない

日本ではグルテンフリーの明確な基準は設けられていません。販売者には「原材料におけるアレルゲンの状況を十分に確認した上、適切なアレルギー表示を」という注意喚起表記を消費者庁が推奨していますが、欧米諸国はより具体的な数値を定めています。

その観点で言えば、オーツミルクは現状国内で製造されているものは少なくほとんどが輸入品です。海外の方がグルテンフリーの基準がより明確に決められているため、輸入品の方が確認しやすいかもしれません。

- セリアック病の人の商品選択に資する観点から、「グルテンフリー」表示が可能。

- 表示する際は、グルテン濃度が20ppm以下。

「アレルギー」と「不耐症」のちがいをやさしく整理

どちらも「体が合わない状態」を指す言葉ですが、意味は少しちがいます。

| 項目 | アレルギー | 不耐症 |

|---|---|---|

| 起こり方のイメージ | 体が特定の成分に強く反応する | 体がその成分をうまく消化できない |

| よくあるサイン | 人によってさまざま(かゆみ等)。 | お腹がはる・ゴロゴロする・ゆるくなる など |

| オーツミルクとの関係 | 症例としては少ない | 量が多いとお腹に合わないことがある(感じ方に個人差) |

| 一般的な向き合い方 | 不安があれば無理をしない・専門家に相談 | 少量からためして量を調整する |

アレルギー:体が特定の成分に強く反応すること

えん麦(オーツ)のたんぱく質に、まれに体が強く反応する人がいます。心配なサインが出たときは、飲むのをやめて、必要に応じて専門家に相談してください。

不耐症:消化が苦手でお腹がゆるくなる等のこと

オーツミルク自体には乳糖はふつう入っていませんが、量が多いとお腹に合わないと感じる方もいます。そんなときは、

- 量をへらす・回数を分ける

- 朝だけ・夜だけなどタイミングを変えてみる

- 無加糖タイプを選んで甘さやカロリーを調整

迷ったら無理をしない・専門家に相談

体調の感じ方は十人十色です。「なんとなく不安」という直感も大切に。無理をせずいったん中止し、必要に応じて専門家へご相談ください。

※本セクションは一般的な情報の整理です。診断や治療を目的としたものではありません。

結論、オーツミルクに特定の副作用(想定していない体への悪影響)は、現在のところ指摘されていません。もちろん、どんな食べ物や飲み物でもそうですが、飲みすぎなど間違った方法で摂取すれば、少なからず体への影響はあります。これはオーツミルクに限ったことではありません。

オーツミルクがこれほどまでに注目されているのは、その安全性はもちろんのこと、乳糖不耐症で乳製品(牛乳など)が飲めない方でも安心して楽しめるという大きなメリットがあるからです。さらに、種類によっては牛乳に負けないくらいのカルシウムが含まれているものもあるんです。

低カロリーで栄養も豊富なので、中には妊娠中の方の栄養補給としても注目されています。安心できるって嬉しいですよね。

表示の見方|ここだけチェック

「乳成分不使用」「えん麦(オーツ)」の表記

オーツミルクは、牛乳とはちがう植物性の飲み物です。商品パッケージの「原材料名」に、えん麦(オーツ)や砂糖の有無(無加糖/加糖)、香料などが書かれています。乳糖不使用のものが一般的ですが、気になる方は「乳成分不使用」といった記載がないか、まずは軽くチェックしてみましょう。

- 原材料名:えん麦(オーツ)/砂糖の有無(無加糖かどうか)/香料など

- アレルゲン表示:「乳」「小麦」などの記載がないか確認(必要な方はとくに)

- 強化の有無:カルシウムやビタミンが加えられていることがあります

「同じ工場で○○を使っています」=ごく少量だけ混ざる心配のこと

パッケージに、「同じ工場で○○を使っています」という注意書きが入ることがあります。これは、同じ場所で別の商品も作っているため、ごく少量だけ混ざる可能性がゼロではない、という「お知らせ」です。多くの方は問題ありませんが、気になる方は次の工夫が安心につながります。

- この表示の有無を確認し、不安が強いときは別の商品にする

- はじめは少量からためす(コップ1/3〜1/2杯など)

- 気になる症状があればいったん中止し、必要に応じて専門家に相談

「無加糖」「カルシウムなどの強化」「保存方法」を見る

味や栄養、使い勝手に関わる大事なポイントです。ラベルのここだけ見ればOK、という要点をまとめました。

- 無加糖:甘さ控えめ・カロリーを抑えたい方に。コーヒーや料理にも合わせやすい

- 強化の有無:カルシウムやビタミンが加えられている商品もあります

- 保存方法:未開封の置き場所、開封後は何日以内に飲み切るかを確認

| 見る場所 | ポイント | 一言メモ |

|---|---|---|

| 原材料名 | えん麦、砂糖の有無、香料 | 無加糖かどうかで味とカロリーが変わります |

| アレルゲン | 「乳」「小麦」などの記載 | 必要な方はここを第一にチェック |

| 注意書き | 「同じ工場で○○を使用」 | ごく少量だけ混ざる心配のお知らせ |

| 栄養強化 | カルシウム/ビタミンなど | 日々の食事バランスに合わせて選べます |

| 保存方法 | 開封後の目安日数 | 風味と衛生のために守りましょう |

飲み過ぎが心配なとき|お腹とカロリーのやさしい目安

「美味しくてつい飲みすぎたかも…」そんなときは、お腹の調子とカロリー(糖質)の2つをゆっくり見直すと安心です。感じ方には個人差があるため、ここではあくまで“目安の考え方”としてご紹介します。

お腹が張りやすい成分は「量」で変わります

オーツミルクには、体質によってはお腹が張りやすいと感じる成分が少し含まれることがあります。これは飲む量によって感じ方が変わることが多いので、まずは次のように少量から様子を見るのがおすすめです。

| はじめに試す量の例 | 様子を見るポイント | 次の一歩 |

|---|---|---|

| 50〜100ml(コップの1/4ほど) | 半日〜1日、お腹のはり・ゴロゴロ感がないか | 問題なければ、150ml前後に |

| 150ml(コップの1/2ほど) | 張りやすさ・満腹感・トイレのリズム | 大丈夫なら、200ml程度まで |

| 200ml(コップ1杯の目安) | 食事全体とのバランスで重たさがないか | 1日の中で分けて使うのも◎ |

※あくまで目安です。少量でも違和感があるときは無理をせず中止し、必要に応じて専門家にご相談ください。

カロリー・糖質は“トータル”で考えると楽になります

「飲み過ぎたかな?」と感じた日は、1日の食事全体でバランスをとるだけでも十分です。

- 無加糖タイプを選ぶと、甘さやカロリーを抑えやすいです(無加糖の選び方)。

- パンやシリアル、スイーツなど他の糖質源との組み合わせをちょっと引き算。

- 料理に使うときは、糖質の考え方や脂質のバランスも一緒にチェック。

「ちょい足し」から始めると、お腹にも気持ちにもやさしい

一気にコップ1杯飲むより、コーヒーや料理に分けて少しずつ使うと、体が慣れやすい方もいます。

- 朝:コーヒーに小さじ2〜3杯(ラテにするなら半分はお湯に)

- 昼:スープやオートミール粥の仕上げに少量

- 夜:デザートの優しい甘み付けに少しだけ

味の合わせ方に迷ったら、オーツミルクラテのコツも参考にどうぞ。

飲み過ぎかも?と感じたときのセルフチェック

- いつもより早いペースで飲んでいないか(分けて使う)

- 同じ時間帯にまとめて飲んでいないか(朝・昼・夜に分散)

- その日は糖質の多い食品が重なっていないか(パン・シリアル・スイーツなど)

- 合わない感じが続くときは量を戻す/一度お休み

お腹の調子が気になるときは、焦らず少量からゆっくり。便通がゆるい・気になるなどの悩みがある方は、こちらのまとめも参考にしてください:オーツミルクと便秘・下痢の向き合い方

よくある質問

乳アレルギーでも飲めますか?

オーツミルクは乳成分や乳糖を使わない商品が多いため、代替として選ばれることがあります。

ただ、感じ方は人それぞれ。まずは50〜100mlの少量からためし、パッケージのアレルゲン表示を確認してください。迷うときは無理をせず専門家へ。(参考:オーツミルクの基礎と栄養)

小麦が気になります。「少しだけ混ざる」って何ですか?

パッケージにある「同じ工場で○○を使っています」は、別の商品を同じ場所で作るためごく少量が混ざる可能性をお知らせするものです。

気になる方はこの表示の有無をチェックし、少量から様子を見るか、表示の合う別商品をご検討ください。

お腹がゆるくなることはありますか?

体質や飲む量によっては、お腹が張る・ゆるいと感じる方もいます。

はじめは50〜100mlからためし、問題なければ少しずつ増やしましょう。合わない日が続くときは量をへらす・一度お休みでOK。(参考:便秘・下痢の向き合い方)

どのくらいの量から始めれば安心ですか?

コップの1/4(50〜100ml)→半日〜1日様子見→大丈夫なら150ml→200mlへ、と段階的に。

コーヒーや料理に分けて使うと体が慣れやすい方もいます。

乳糖不耐症ですが、オーツミルクは合いますか?

オーツミルクは一般に乳糖不使用です。

乳糖不耐症の方が選ぶこともありますが、感じ方には個人差があります。まずは少量からためして、体調に合わせて量を調整してください。

子どもや妊娠中でも大丈夫?

一般的な飲み物として取り入れられることがありますが、体調や個別事情はそれぞれです。

まずは少量から、原材料・アレルゲン表示・注意書きを確認して様子を見ましょう。心配があるときは専門家にご相談を。(参考:妊娠中の基本と注意)

カロリーや糖質が気になります。どう選べばいい?

味が合わないときのコツは?

まずは「ちょい足し」から。

コーヒー・スープ・ソース・デザートに少しずつ使い、塩・スパイス・だしで味を整えると取り入れやすくなります。ラテづくりのヒントも参考にどうぞ。(オーツミルクラテの作り方/味の合わせ方)

【まとめ】オーツミルクはあなたの優しい選択肢

オーツミルクは、乳糖不耐症や牛乳アレルギーの方も安心して楽しめるだけでなく、食物繊維による腸内環境の改善、そして最新の研究で示唆されている空腹感抑制効果まで、私たちの健康を多角的にサポートしてくれる可能性を秘めています。

一方で、ご自身の体質やライフスタイルに合わせて、適切な摂取量を守り、原材料や栄養成分表示をしっかり確認することが大切です。特に、グルテンを避けたい方は「グルテンフリー認証」のある製品を選ぶなど、賢くオーツミルクを選んでみてくださいね。

オーツミルクを賢く取り入れて、健やかで豊かな毎日を過ごしてみませんか?あなたの体と地球に優しい選択が、きっと未来へと繋がっていくはずです。